江南体育,江南体育平台,江南体育app下载,江南体育注册,足球竞彩,篮球竞猜,体育投注平台1967年2月出生,山西长治人,获山西大学中文系学士、硕士学位,华东师范大学中文博士学位,现任上海体育学院体育新闻传播与外语学院教授,兼任华东师范大学书法教育与心理研究中心教授、副主任。曾任《山西大学学报》编辑、山西大学中文系古典文学教研室教授、副主任,江南大学文学院教授、文化传媒系主任。2007年6月至2012年8月分别在复旦大学中文系博士后工作站、华东师范大学艺术学院、传播学院博士后工作站工作。论文被《新华文摘》、人大报刊资料中心的《中国古代近代文学研究》《文化研究》《心理学》《中国近代史》《新闻与传播》等刊物全文转载。研究重心在体育传播和体育文化方面。著作:《竞技·中国——竞技文化与中国的国民性》,中华工商联合出版社,1997年(获1998年度山西省教委优秀社科成果二等奖);《暴力的艺术》,中国时代经济出版社,2006年;《体育传播的文化构成》,复旦大学出版社,2012

《体育与科学》是迄今为止省级体育科研所主办的刊物中,唯一的一家入选所有核心期刊评价数据库,且一直名列前茅的期刊,这已经是个了不起的成绩,然而,情况还远远不止这些。2012年春,欣闻《体育与科学》杂志获得国家社科基金首次资助项目,在《体育与科学》杂志入选核心期刊20周年庆典之时,作为该刊的忠实读者与作者,我义不容辞地要做一篇关于我与《体育与科学》主题的文章。

志理先生来信说,文章略可宽限,可借此机会回顾一下自己的体育研究历程,整理一下自己研究体育的思路,倾诉一下自己的体育情缘。当然,我也知道,这是志理的客气话,我的文章不会离题太远,因为我们是为了庆典活动而行动的。顺便我也可以静下心来回顾一下我的体育研究经历以及和这家刊物的情缘。

体育学界的人大都知道我是学中文出身的,又写过诗歌、小说,文字功夫尚可,文史哲的基础都有一点,做过3年学报编辑,又读过一些杂七杂八的书,所以写体育文章较为容易。但我仍然要解释一下,学中文的人很多,其中对体育爱好、痴迷乃至癫狂者也不乏其人,而像我这样多年如一日坚持写体育论文的尚属少见。这种现象本身就是个问题。为此,我早就开始反思我和体育的情缘了。毋庸讳言,我写体育的文章的确写得顺利,从来如此,它就如我的呼吸一样,十分自然,我从来不觉其难,甚至不觉得其存在,因为我似乎就生活在它的核心地带,或者说体育就生长在我的身体内,随时可以升华为我灵魂的一部分。

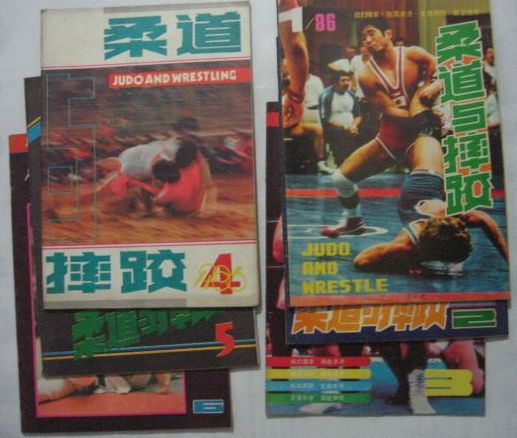

我上研究生时发表的第一篇论文就是体育类的,那也是我平生所发的第一篇论文,文章是比较中西方武技的技术和文化特性的,发表在当时山西省体委主办的《柔道与摔跤》杂志上。研究生二年级时,我写的《拳击的魅力——谈拳击比赛的审美价值》就发表在《中国体育报》的理论版了,央视体育节目主持人韩乔生还在1990年北京亚运会拳击决赛中使用了其中的一部分作为解说词。以后我研究体育便一发而不可止,终于成为中国体育理论工作者队伍中的一员。但是,我的体育情结却并非来自纯体育的运动,它首先来自我的身体及由身体延伸出来的精神动力。我一直有一种感觉,中国的体育过于强势,几乎淹没了其他文化品类,担当起了拯救中国人精神的使命,这话说起来可能有点夸张,但体育确实拯救了我。

我生来身体就不强健,这种身体的脆弱感反倒成为我日后研究和解读体育现象的身体性支点,体育也成为我构建体育中心论的感性化生发源。我还有个天性,身体不强,内心却并不文静,这种反差直接导致我对体育态度的分裂,一方面我需要体育实践来支撑我的身体,另一方面我必须思考体育,因为体育中永远隐含着我身体的另一半,它本身并不属于我,却已成为植入我体内的元素。我看到我周围的很多人并不一定需要体育,却可以活得很自然,而我却终生不可能离开体育,因为我离开了体育,很难保证我能达到一般人的正常健康状态。我认为这是体育对我的束缚,同时也是一种针对我本人的有关体育的不自由精神的话语陈述方式,但是,这也成为我日后做体育研究的极为珍贵的原始性资源。其实,我一直想说,我论述体育,就等于论述本我的身体行为以及自我的身体的延伸态。质言之,对我而言,体育是一种多余的本我,是植根或生长于我身体的额外的辅助器。

我原始的体育情结一直植根于幼年的阅历。七八岁的时候,我已经有了一些类似或疑似体育的梦想,但那也未必是纯正的体育。其实从我爱听孙悟空的故事起,就未曾将体育想象成一种类似今人所讲的体育训练学、体育教育学的样子。我和绝大多数人一样,童年时喜欢胡思乱想。幼年时代我只知道孙悟空、雷震子、杨二郎、哪吒、土行孙,它就是我后来认可的体育人,因此,我认为体育人的原型首先是一种神话,一种植根于人类幼年的传奇人生和动感故事。我也深知,任何人都想到过超凡入圣,这并无多少稀奇,但人总难以变成神仙。这种幻想构成了我研究体育的萌发点,也成了我体验运动快感的现实性生存场域。

从小学到中学,我只喜欢玩耍,但并不喜欢体育。体育与玩耍不同,体育是一种十分讲究的玩耍,玩耍是一种十分随意的消遣;竞技体育是科学的、高科技的,玩耍则是反科学的、原始的。任何人都喜欢玩耍,并不等于任何人都喜欢运动。我恪守世界的这一极,围聚在我周围的是一群鄙睨体育的同类型的人。于是,我在很小的时候就感到我和体育属于两个不同的世界。

因为我是学文学出身,我的体育关怀首先要落实到人类生命感的场域。对生命感体验较为强烈的作家很多,但我宁可举出郁达夫来。上世纪80年代初,我像窥人间秘事的少年一样,沉溺于郁达夫的世界。自己也像染上了文明的痨病。那个终生害病的敏感男人,颇有些宿命的象征。上世纪20年代的中国与80年代的中国,异曲同工,大家都面临似曾相识的机遇。改革开放的政策一定会造就异样的人生,也会出产不同的文化。

这里我仍想讲一下别人说过很多次的中国女排事件。1981年,中国女子排球队首次登上世界冠军的王座。我当时就作出了假设,假如郎平们也在读郁达夫,又将如何。答案可能有二,一是她们肯定不能打球了;二是她们再也不懂得读书。掂量再三,我认为郎平及其同伴读不懂或读不进去郁达夫更可能接近事实。文学杀伤了竞技;竞技也杀伤了文学。这种情况已昭然若揭。1981年,郁达夫和郎平一起闯入我的精神世界,占据了我早年的思想前沿。对我而言,他们具有同等的冲击力。他们相距遥遥,却能与我等距。他们对我同等重要,都能够拯救我,而且能继续填补我精神与信仰的空缺。若干年过去了,我回头一望。郁达夫来自江南,连通着我经久不绝的文人情操;郎平来自北方,沟悬起我与生俱来的北方血统。他们构成了我精神中的两极,也成为我研究体育的起点。因为文人化的我使我拿起了笔,而武人化的我让我练起了身体。直到后来我到了上海体育学院,看到姚颂平教授概括吴蕴瑞先生的体育思想时曾用过“身心一统”一词,我才知道所谓的身心一统可能恰是我的这种状态,只不过我进入体育圈实在是一种个人化的需求,和坚守某种理念大约没有多少关系。我竟在无意中合上了前辈体育学者的思想。

上大学时,我仍然很排斥体育,在体育游戏中时出点洋相已经不止一两次,搞得我极不自在,如此这般却更加促使我抗拒体育。就在我上到大二的时候,一场急性阑尾炎将我再度推到了亚健康者的行列,于是,我感觉到了某种险境,我觉得该下决心了,我决心彻底改变我的身体状况。在大学的后两年时间里我就一直在近乎疯狂地参与体育活动,先是打排球,成为班级队的队员,继而拜师学艺,并有幸成为山西大学武术协会的骨干队员,参加过全校性各种晚会的对打表演,多次以领操员的身份参加学校运动会的武术团体表演。

我参与武术练习的同时,也极为关心当时很流行的健美运动。当时画报上开始推销美国式的健美先生。巨大的肌肉群让你喘不过气来,一切都是那么难以置信,不可思议。我开始崇拜那些看似精神单纯而精力极为充沛的人。当年的健美风和武侠风几乎是同一种体育浪潮,如同前一轮的《少林寺》《霍元甲》席卷中国一样。一股尚武文化的冲击波直达众生的灵魂深处。世界毫无遮拦,美丽的异域文化,化为少男少女的情感通行证。健美是男人与钢铁的对话。冰冷的铁块子,似乎永远扮演一种黑脸包公,要称一称你够不够真男人的分量。硕大的杠铃片子,我一直亲近了数年。举重很单调,也很纯洁,那是场与地球引力的牵引较量。人不可能拔出地心,却可以适应这种与地心的拉锯战。我等待一种机会,比如有了足够的肌肉,去宣告地球的破产。但我逐渐发现,奥林匹克健美先生也是失败者。他们同样无以抽出地心引力。充其量只是职业的地心力量对话者。人类选拔他们出征地心,必以人类的能力有限而节节败退。

对我这样在文学的世界里漂移良久的文学人来说,我不可能仅仅练体育而不对其作出思考。恰是这种思考为我埋设了大量的疑团,并成为我日后构思写作体育论文的看似源源不断、永无枯竭的宝库。由于我对自身身体相对敏感,以己及人,又经常思考到人类的身体,我便自然而然地进入了人类身体的研究程序。我研究体育最先关注的是运动家的气质。我常想,运动员或许是最孤独的。不孤独,他们不会练出绝活。越孤独,越容易走向业绩顶巅。好多人都把竞技者当作坚强、开放、开朗个性的象征,这是一种错觉。许多体育记者也乐于标榜某某运动员有超常的意志力,这仍是个误区。真正的运动家,或许其选择的仅仅是一种生命的冒险行为,以其冒险,始见纯洁;以其纯洁,始不能见融于芸芸大众。我甚至认为,处于青春期的运动员大都是抒情的专家,并非出售毅力的专业户。他们象征着人类童年时代的一种真实的状况,等他们蜕化为社会人了,同时也会成为一种暮气沉沉的人,也便失去了运动员的意义。或者说,运动员在本质上更近似表演艺术家,正在不断地上演一幕幕人类童年的行为戏剧。

就在我十分关注运动家气质的时候,我遇到了我的校友李力研。时间是在1991年的冬天。从1991年到2005年的十多年间,我和力研先后在长治、太原、北京、上海有过很多次长谈,有几次竟是彻夜的畅谈。在我们理解的体育世界里,体育是如此美好,体育的世界是如此宽广,它以人类乃至所有物种的生命为延伸点,几乎可以主宰物种世界的进化轨迹。体育本身可以代表世界物种的万千奇观,体育不仅是人性的花蕊,天天都在绽放出美丽的花朵,还是一种足以使自然世界里各类物种产生美好联系的最佳的文化品类。我和力研最后一次见面是在2005年5月的上海,当时还结识了陆小聪先生。大家的情谊很浓,对体育的共同爱好使我们走在了一起。

力研的文章我早就看过。我在山西大学当研究生时,就在宿舍前的报栏里的《中国体育报》看到了一篇李力研的文章,内容是反思儒家思想为何难以缔造出类似奥运会那样的体育赛事出来。我看得砰然心动。1997年初,我把我出版的《竞技·中国——竞技文化与中国的国民性》寄给李力研时,他也说看得心跳,可见当时我们都有同感。

我和体育的关系具有偶然性,更有必然性。我的体育学术情结和另外两个刊物有更为重大的关系,其一是山西省体委办的《体育文化月刊》以及《搏击》杂志,其二则是江苏省体科所主办的《体育与科学》刊物。恰是这两本杂志,最终将我托付到了体育研究的行列。

1992年,先生南巡讲话后,文化再度解放,山西省体委的相关领导决计将《柔道与摔跤》改刊为《体育文化月刊》。这份杂志立意很准,它紧扣时代脉搏,一出台就赢得了满堂彩,它是中国第一个以文化类见长的体育刊物,它不仅直接催生出体育文化学的学科体系,还为中国体育文化界培养出了第一批体育文化研究的专门性人才,当时的作者队伍中不仅汇集了中国最为知名的体育研究学者,还包括不少其他学科的知名学者,并吸纳了大量作家、诗人、文学和艺术评论家的稿件,它为体育研究向大文科的重心转移奉献了很大的力量。从1992年到1999年,《体育文化月刊》以及《搏击》杂志一共刊登了我百余篇体育文章,使我真正站到了体育文化的核心地带,获得了专心从事体育研究的机会。1997年初,中华工商联合出版社出版了我的第一部体育文化类著作《竞技·中国——竞技文化与中国的国民性》,其中的大部分文章都曾经刊登在《体育文化月刊》。然而,《体育文化月刊》在赢得了良好口碑和重大影响力的同时,也遇到了极大的财政压力,在实现商业化转型的过程中最终流逝在茫茫商海中,每思及此,不禁令人感叹惋惜。

2005年以后,对我影响最大的刊物应该说是《体育与科学》。我在体育研究领域的工作逐渐形成了有两个方向,其一是武术类,我做得较为传统,现在则以武术文献学为重心,重在构建一种完备的武术文化体系。而在体育文化的领域,不少体育学者将我看成是做体育思想的人,但我认为我大体属于做先锋体育的类型,即竭力在寻常的体育现象中寻绎出它的思想基因。2009年,雷景先生重新在《搏击》杂志辟出《先锋体坛》的栏目,我们原先写诗、写小说的那部分人立即聚拢过来,成为一种新的体育文字集约地。可惜,《先锋体育》栏目最终未能延续下来。

我始终认为体育刊物里也应当有属于自己的先锋性刊物。经过我长期的观察,我发现《体育与科学》大约接近我所理解的先锋体育。前几天还有人说过国内的两家体育学术刊物很有意思,一是广州的《体育学刊》,一是南京的《体育与科学》。

我至今都记得志理先生所说的办刊方针,一要有稳定而高质量的作者队伍;二要为真正做学问的人提供帮助;三是每期都有若干优质的稿件不收版面费。中国有许多体育类期刊,却很少有刊物可以完全做到上述三点者。为此,我十分理解志理先生坚守理想的难度。然而,天道酬勤,良知必胜,正确的坚守必然意味着丰硕的收获,《体育与科学》杂志获得了连年的好评,早已进入核心期刊的行列,并于在2012年获得了国家社科基金首次资助。我以为,这是一种道义与精神、良知与理性、创造与先锋的胜利。

多年以来,《体育与科学》以高度的包容力、超前的创新力以及纯思想的独创力见长。由于工作环境的变化,我最近经常接触过一些国内的体育学者,每每谈及国内体育中的先锋思想,总会说到《体育与科学》。我本人十分感激这样的刊物,它宽容了我的论点,慷慨地刊登了我的论文。2012年底,在上海体育学院的支持下,复旦大学出版社就要出版我的《体育传播的文化构成》,论著中有半数左右篇什都曾刊登于《体育与科学》杂志。2012年9月4日,我正式成为上海体育学院新闻传播与外语学院的一员。我从文学研究转向文学创作,又从艺术研究转至传播研究,复从传播研究转入体育传播与体育文化研究领域,其中的重大推力应属于两个杂志,一个是已然消失的《体育文化月刊》,一个是如日中天的《体育与科学》,而《体育与科学》杂志对我的职业改换更是起到了终极性的推动作用。若干年来,我几乎和这个刊物伴随前行,我的精神与它共同成长。我看到《体育与科学》杂志在纯理论的快速发展规程中越走越稳健,终于走到了时代的前沿,它已经成为我与之共生的文化本体。

多年来写诗的惯性作用培植了我的想象力。我也知道,我做学问的长处倒不仅仅在于有跨学科的学术背景,大约还在于略有点想象力,我的确一直都在想一些莫名其妙的东西。这种想象力给我的体育论文写作带来了极大的便利,使我的选题几乎多如牛毛,俯拾即是。想象力是一种彻底的解放的力量,它打破了成年与幼年、制度与童话、圣贤之言与市民闲言的界限,为一种文化发展的喷涌状态铺设了基础。

多年的体育实践与体育研究给了我一种理念,我认为体育的本质并非现在流行的学校体育、大众体育、竞技体育,体育首先是一种生命复合体,它容纳了物种、环境、生态、原型、原始欲望、美学观念以及存在理念等诸多的元素。我始终认为,竞技体育的灵魂从来不在竞技场,而在于每个个体充满了野性力量与自由浪漫幻想的童年记忆,或者来自自己熟悉的山川地脉、物华春秋,它或许还是一种来自身体觉醒之时的独特精神张力,更是一种人类身体学的延伸形态。那里可以容纳我最为原始的竞技理念,并成为我研究体育现象的生发点。

我对体育以及《体育与科学》的话似乎永远也说不完。《体育与科学》早已留住了我精神的根。我坚信,没有一种情缘可以超越这样的社会与文化规制,而这本刊物已经成为许多人为之倾心且梦绕魂萦的宿命般的节点。祝贺《体育与科学》,美丽永远。